Fische könnten bald auf hoher See gezüchtet werden : Datum: , Thema: offshore-anlagen

Es mutet an wie eine kühne Zukunftsvision: Im offenen Meer werden riesige Aquakulturen betrieben, die aus der Ferne kontrolliert und gesteuert werden. Damit sollen die empfindlichen Ökosysteme im Küstenbereich geschont werden.

Der Fischreichtum der Meere geht zur Neige – viele Bestände sind durch Übernutzung und Umweltgifte stark dezimiert. Ein nachhaltiger Beitrag zur Schonung wirtschaftlich wichtiger Fischbestände kann die Kultivierung in großen Fischzuchtanlagen sein. Ein Kieler Forscherteam beteiligt sich gemeinsam mit deutschen und indonesischen High-Tech-Firmen und in Zusammenarbeit mit FAO und Weltbank an der Umsetzung eines innovativen Aquakulturkonzepts: Fischfarmen sollen künftig auf Ozeanen fern der Küste entstehen.

Es mutet an wie eine kühne Zukunftsvision: Im offenen Meer werden riesige Aquakulturen betrieben, die aus der Ferne kontrolliert und gesteuert werden. Bei schweren Stürmen werden die Anlagen automatisch abgesenkt, um einer Zerstörung durch Seegang zu entgehen, und tauchen nach Abzug der Gefahr wieder auf.

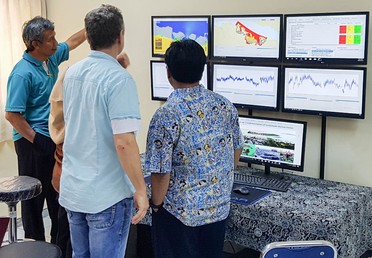

Die wissenschaftlichen Grundlagen zu einem solchen Konzept wurden von Professor Roberto Mayerle, Leiter des Forschungs- und Technologiezentrums Westküste (FTZ) der Universität Kiel, schon in dem vom Bundesforschungsministerium geförderten Projekt SYSMAR gelegt, das sich mit ökologisch nachhaltigen Lösungen für Aquakulturen in Indonesien befasste und im Jahr 2010 endete. Die FTZ-Forscher entwickelten eine Computersoftware, die globale Modelle und Satellitendaten nutzt, um daraus Meeresströmungen und Seegang auch in entlegenen Regionen zu berechnen. Dadurch werden geeignete Areale für Aquakulturen eingegrenzt.

Vor allem beim Bau großer Fischzuchtanlagen müssen laut Mayerle viele Faktoren wie Strömung, Salzgehalt, Temperatur und Seegang berücksichtigt werden. „In Indonesien wurden diese Faktoren in der Planung eher wenig beachtet“, sagt der Wissenschaftler, der von einem Aquakulturboom in dem Inselstaat berichtet. „In manchen Meeresregionen sind die Grenzen der nachhaltigen Fischproduktion aber schon erreicht.“

Eine intensive Fischzucht in Küstennähe birgt aus seiner Sicht das Risiko, dass empfindliche Ökosysteme aus dem Gleichgewicht geraten und die Lebensgrundlage der Küstenbewohner gefährdet wird. Allein im Nordwesten der Urlaubsinsel Bali existieren laut Mayerle 30 große Fischfarmen. 1200 Tonnen Fisch werden dort jährlich produziert, unter anderem Zackenbarsche, die vor allem nach China exportiert werden.

Mayerle will Fischfarmen dorthin verlegen, wo sie empfindliche Küsten-Ökosysteme kaum beeinträchtigen – auf die hohe See. Zu einer ähnlichen Einschätzung gelangen auch Forscher der University of California: In einer Studie kommen sie zum Schluss, dass Anlagen auf hoher See für die Produktion von Fisch und Meeresfrüchten große Vorteile gegenüber küstennahen Aquakulturen aufweisen. Demnach sind elf Millionen Quadratkilometer Meeresfläche für Offshore-Farmen geeignet, in denen theoretisch 15 Milliarden Tonnen Fisch pro Jahr gezüchtet werden könnten.

Auch die Fischindustrie denkt bereits um: So erwägen norwegische Lachszuchtfirmen die Verlagerung von Fischfarmen aus Fjorden und Buchten auf den offenen Atlantik. Wesentliche Gründe dafür sind der Platzmangel und die Ausbreitung von Parasiten in den küstennahen Anlagen. Infolgedessen hatte die Fischproduktion, zweitgrößte norwegische Wirtschaftsbranche, in den vergangenen Jahren stagniert. Ein erstes großes Pilotprojekt, die „Ocean Farm 1“, ging mittlerweile in Betrieb.

Das Team von Mayerle will die genannte Computersoftware auch unter Nutzung von künstlicher Intelligenz und moderner Messtechnik weiter optimieren, um den Schutz der Offshore-Farmen vor extremen Wetterlagen zu verbessern. „Unsere Modelle können mehrere Tage im Voraus berechnen, wann und wie hoch sich Wellen auftürmen“, sagt der aus Brasilien stammende Forscher. „Betreibern von Fischfarmen wird hierdurch Zeit verschafft, geeignete Schutzvorkehrungen zu treffen.“

Über hydraulische Systeme, die von einem indonesischen Unternehmen entwickelt werden, können die am Meeresboden verankerten Zuchtanlagen nach unten gefahren werden. „Das funktioniert im Prinzip wie ein Fahrstuhl“, sagt Mayerle. Mit diesem System, so glaubt Mayerle, könnte das Zerstörungsrisiko für Offshore-Fischzuchtanlagen erheblich gesenkt werden. Nächstes Jahr soll ein Prototyp vor Bali installiert werden, ausgerüstet mit Messinstrumenten der Kieler Forscher.

Mittlerweile zeigen auch andere Länder großes Interesse an der innovativen Software. Es sei ein Erfolg, der ohne die jahrelange Förderung des Bundesforschungsministeriums nicht möglich gewesen wäre, betont Mayerle.